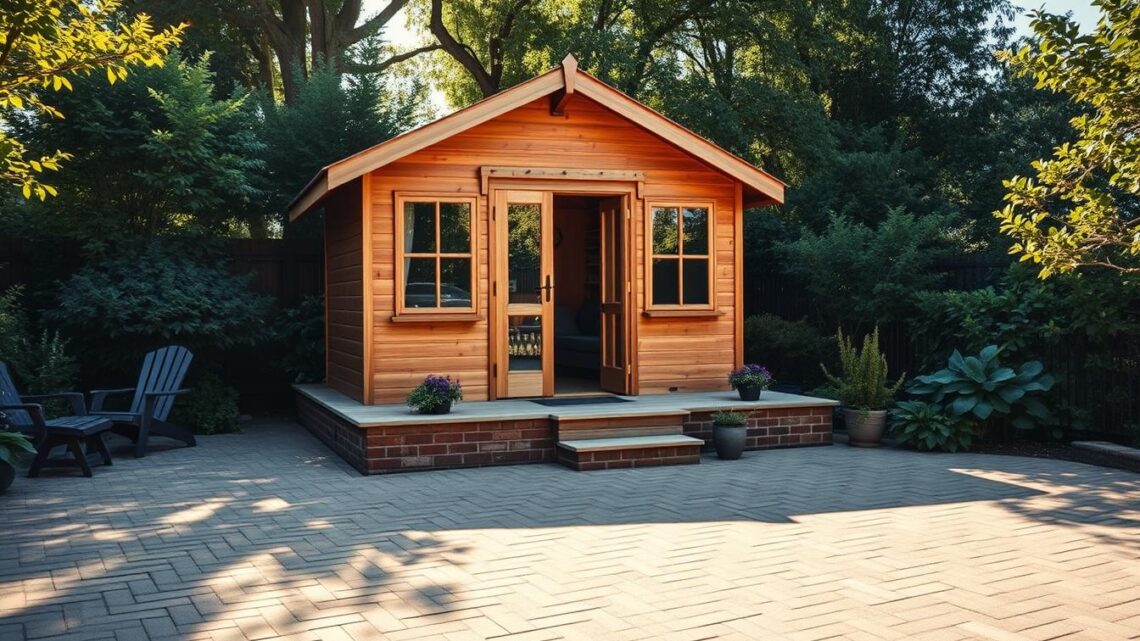

Kann man ein Gartenhaus auf Pflastersteinen bauen?

Ein Gartenhaus ist eine praktische und ästhetische Bereicherung für jeden Garten. Doch bevor es losgeht, stellt sich die Frage: Ist es möglich, ein solches Haus auf Pflastersteinen zu errichten? Die Antwort lautet: Ja, aber mit der richtigen Vorbereitung.

Ein stabiles Fundament ist entscheidend, um die Langlebigkeit und Sicherheit des Gartenhauses zu gewährleisten. Pflastersteine bieten hier eine interessante Alternative zu traditionellen Betonfundamenten. Sie sind kostengünstiger und oft einfacher zu verlegen.

Doch nicht jeder Untergrund eignet sich gleichermaßen. Die Stabilität des Bodens spielt eine wichtige Rolle. Pflasterflächen können eine gute Lösung sein, wenn sie sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Dies spart nicht nur Zeit, sondern kann auch baurechtliche Vorgaben vereinfachen.

Erfahrungswerte zeigen, dass eine gepflasterte Unterlage durchaus funktioniert, solange sie eben und tragfähig ist. Im Vergleich zu Betonfundamenten bieten Pflastersteine zudem eine optisch ansprechende Option.

Inhaltsverzeichnis

Schlüsselerkenntnisse

- Ein Gartenhaus auf Pflastersteinen ist möglich, erfordert jedoch sorgfältige Planung.

- Ein stabiles Fundament ist entscheidend für die Langlebigkeit.

- Pflastersteine sind eine kostengünstige Alternative zu Beton.

- Die Bodenstabilität muss vor dem Bau überprüft werden.

- Gepflasterte Flächen können baurechtliche Vorgaben vereinfachen.

Vorbereitung und Planung des Gartenhausfundaments

Bevor es ans Bauen geht, steht die sorgfältige Planung des Fundaments im Vordergrund. Ein solides Fundament ist die Basis für ein langlebiges und sicheres Gartenhaus. Dabei spielen die richtige Größe und der passende Abstand eine entscheidende Rolle.

Die exakte Größe des Fundaments sollte die Maße des Gartenhauses berücksichtigen. Es ist ratsam, einen zusätzlichen Rand von 10 bis 20 cm einzuplanen. Dies verhindert Probleme wie Grasbewuchs oder Setzrisse.

Bei der Wahl des Fundaments stellen sich wichtige Fragen: Welche Art passt zum Gartenhaus? Wie stabil ist der Untergrund? Eine gründliche Analyse des Grunds ist unerlässlich, um spätere Komplikationen zu vermeiden.

Ein weiterer Aspekt ist der richtige Abstand zu benachbarten Strukturen. Hier sollten lokale baurechtliche Vorgaben beachtet werden. Ein Vergleich verschiedener Planungsempfehlungen kann dabei helfen, die optimale Lösung zu finden.

Kosten und Aufwand sollten bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden. Ein Beispiel: Für eine Grundfläche von 3×4 Metern wird ein Fundament von 3,2×4,2 Metern empfohlen. Dies gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit.

Bodenbeschaffenheit und Untergrund prüfen

Die Qualität des Bodens ist entscheidend für ein stabiles Fundament. Bevor der Bau beginnt, muss der Untergrund genau untersucht werden. Eine gründliche Analyse hilft, spätere Probleme zu vermeiden.

Unterschiedliche Bodenarten und ihre Eigenschaften

Der Boden kann lehmig, sandig oder felsig sein. Jede Art hat spezifische Eigenschaften, die die Stabilität beeinflussen. Lehmiger Boden ist fest, kann aber bei Feuchtigkeit nachgeben. Sandiger Boden ist locker und weniger tragfähig.

Warum der Untergrund so wichtig ist

Der Untergrund trägt das gesamte Gewicht des Fundaments. Ist er instabil, kann es zu Setzungen oder Rissen kommen. Eine sorgfältige Prüfung ist daher unerlässlich.

Prüfverfahren für den Baugrund

Es gibt verschiedene Methoden, um den Boden zu analysieren. Eine einfache Möglichkeit ist die manuelle Prüfung. Professionelle Tests wie die Bohrlochuntersuchung liefern genauere Ergebnisse.

Beispiele für problematische Böden

Feuchte oder sandige Böden erfordern besondere Aufmerksamkeit. Hier kann eine zusätzliche Verdichtung oder Drainage notwendig sein. Ein felsiger Untergrund bietet dagegen eine stabile Basis.

Auswirkungen auf das Setzungsverhalten

Die Beschaffenheit des Bodens beeinflusst, wie stark sich das Fundament setzt. Ein gleichmäßiger Untergrund verhindert unerwünschte Bewegungen.

Tipps zur Fundamentwahl

Je nach Boden eignen sich unterschiedliche Fundamentarten. Bei sandigem Untergrund ist ein Streifenfundament oft die beste Wahl. Für felsigen Boden reicht meist eine einfache Platte.

Maßnahmen bei problematischen Untergründen

Ist der Untergrund instabil, können zusätzliche Maßnahmen wie Schotter oder Geotextilien helfen. Diese erhöhen die Stabilität und verhindern Setzungen.

Zusammenfassung

Eine fachgerechte Analyse des Baugrunds ist unverzichtbar. Sie gewährleistet die Stabilität und Langlebigkeit des Fundaments. Mit der richtigen Vorbereitung steht einem erfolgreichen Bau nichts im Weg.

Kann man ein Gartenhaus auf Pflastersteinen bauen?

Pflastersteine bieten eine flexible und optisch ansprechende Lösung für das Fundament eines Gartenhauses. Sie sind nicht nur kostengünstig, sondern auch einfach zu verlegen. Doch wie schneiden sie im Vergleich zu anderen Fundamentarten ab?

Vor- und Nachteile der Pflasterstein-Option

Ein Vorteil von Pflastersteinen ist ihre Flexibilität. Sie passen sich leichten Bodenbewegungen an und sind daher ideal für weniger schwere Konstruktionen wie einen geräteschuppen. Zudem sind sie ästhetisch ansprechend und fügen sich harmonisch in den Garten ein.

Ein Nachteil ist jedoch die geringere Tragfähigkeit im Vergleich zu einer betonplatte. Bei schweren Gartenhäusern oder instabilen Böden kann dies problematisch werden. Eine sorgfältige Planung ist daher unerlässlich.

Vergleich mit alternativen Fundamentarten

Im Vergleich zu einer betonplatte sind Pflastersteine einfacher zu verlegen und kostengünstiger. Sie eignen sich besonders für kleinere Gebäude wie ein gerätehaus. Beton hingegen bietet eine höhere Stabilität und ist besser für schwerere Konstruktionen geeignet.

Flexible Materialien wie holz und Kunststoff können Bewegungen des Bodens ausgleichen. Dies macht sie zu einer guten Wahl für einfache geräteschuppen, die kein massives Fundament benötigen.

Für bestimmte fürs gartenhaus Modelle reichen alternative Fundamente aus. Sie sparen Zeit und Kosten, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. Eine gründliche Analyse des Untergrunds ist jedoch immer ratsam.

Fundamentarten im Überblick

Fundamentarten gibt es viele, doch nicht jede passt zu jedem Gartenhaus. Die Wahl der richtigen Fundamentart ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit Ihres Projekts. Dabei spielen Faktoren wie Größe, Gewicht und Bodenbeschaffenheit eine wichtige Rolle.

Im Folgenden stellen wir die gängigsten Fundamentarten vor und zeigen, welche sich für welches Gartenhaus eignet.

Betonplatte: Stabilität auf großer Fläche

Eine Betonplatte bietet maximale Stabilität und eignet sich besonders für größere Gartenhäuser. Sie verteilt das Gewicht gleichmäßig auf einer großen Fläche, was Setzungen verhindert. Der Schichtaufbau besteht aus einer verdichteten Kiesschicht, einer Trennlage und der Betonschicht.

Vorteile:

- Hohe Tragfähigkeit

- Langlebigkeit

- Einfache Pflege

Nachteile:

- Hoher Aufwand bei der Erstellung

- Längere Trocknungszeit

Streifenfundament: Effizient und kostengünstig

Ein Streifenfundament besteht aus Betonstreifen, die unter den tragenden Wänden verlaufen. Diese Fundamentart ist effizient und kostengünstig, da weniger Material benötigt wird. Es eignet sich besonders für mittelgroße Gartenhäuser.

Vorteile:

- Geringerer Materialverbrauch

- Schnelle Umsetzung

- Gute Stabilität

Nachteile:

- Begrenzte Tragfähigkeit

- Nicht für instabile Böden geeignet

Punktfundament: Flexibel und anpassungsfähig

Ein Punktfundament besteht aus einzelnen Betonpunkten, die unter den Eckpunkten des Gartenhauses platziert werden. Diese Fundamentart ist flexibel und eignet sich für leichte bis mittelschwere Konstruktionen.

Vorteile:

- Geringer Materialbedarf

- Einfache Anpassung an den Untergrund

- Kostengünstig

Nachteile:

- Begrenzte Stabilität für schwere Gebäude

- Setzungsrisiko bei instabilem Boden

Die Wahl der richtigen Fundamentart hängt von der Größe, dem Gewicht und dem Untergrund Ihres Gartenhauses ab. Eine sorgfältige Planung gewährleistet die Stabilität und Langlebigkeit Ihres Projekts.

Alternativen zu herkömmlichen Betonfundamenten

Nicht immer ist ein Betonfundament die beste Wahl für ein Gartenhaus. Insbesondere bei leichteren Konstruktionen bieten alternative Lösungen wie Kiesbetten und Wegeplatten eine flexible und kostengünstige Variante.

Warum ein Kiesbett eine gute Wahl ist

Ein Kiesbett besteht aus einer Schicht verdichteten Schotters und einer Kiesschicht. Diese Kombination sorgt für eine stabile Basis und eine effiziente Wasserableitung. Besonders bei feuchtem Boden ist dies ein großer Vorteil.

Die Kiesschicht verhindert, dass sich Wasser unter dem Gartenhaus staut. Dies schützt das Holz vor Feuchtigkeitsschäden und erhöht die Langlebigkeit der Konstruktion.

Vergleich der Kosten und des Aufwands

Im Vergleich zu einem Betonfundament sind Kiesbetten und Wegeplatten oft einfacher und schneller zu verlegen. Sie erfordern weniger Material und sind daher kostengünstiger.

Für kleinere Gartenhäuser ist diese Variante ideal. Sie bietet ausreichende Stabilität, ohne den hohen Aufwand eines massiven Fundaments.

Praktische Tipps für die Umsetzung

Bei der Erstellung eines Kiesbetts ist die korrekte Verdichtung entscheidend. Eine gleichmäßige Schotter-Schicht bildet die Basis, darauf folgt die Kiesschicht. Beide Schichten sollten sorgfältig verdichtet werden, um eine stabile Unterlage zu schaffen.

Wegeplatten können direkt auf das Kiesbett gelegt werden. Sie bieten eine ebene Oberfläche und fügen sich optisch harmonisch in den Garten ein.

Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede

Ein Kiesbett ist eine praktische Alternative zum Betonfundament, insbesondere für leichtere Konstruktionen. Es ist kostengünstig, einfach zu verlegen und bietet eine effiziente Wasserableitung. Bei der Planung sollte jedoch die Bodenbeschaffenheit berücksichtigt werden.

Für größere oder schwerere Gartenhäuser bleibt ein Betonfundament die beste Wahl. Es bietet maximale Stabilität und Langlebigkeit.

Rechtliche Aspekte und baurechtliche Vorgaben

Beim Bau eines Gartenhauses spielen rechtliche Vorgaben eine entscheidende Rolle. Die Einhaltung lokaler Regelungen ist unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden. Dabei sind sowohl die Mindesttiefe der Baugrube als auch spezifische Einschränkungen, beispielsweise in Kleingartenanlagen, zu beachten.

Regionale Unterschiede und Vorschriften

Die baurechtlichen Anforderungen können je nach Region variieren. In einigen Bundesländern gelten strengere Regeln für die Tiefe der Baugrube oder die Art des Fundaments. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Behörde zu informieren.

Die DIN-Normen, wie beispielsweise DIN 1054, geben klare Vorgaben zur Mindesttiefe der Baugrube. Diese Normen gewährleisten die Stabilität und Sicherheit des Fundaments. Eine Nichteinhaltung kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Dokumentation und Genehmigung

Der Aufbau des Fundaments muss korrekt dokumentiert und genehmigt werden. Dies umfasst die genaue Planung der Bodenplatte sowie die Einhaltung aller baurechtlichen Vorgaben. Eine sorgfältige Dokumentation erleichtert spätere Kontrollen.

Für Betonplatten gelten oft spezifische Anforderungen, die sich von anderen Fundamentarten unterscheiden. Ein Vergleich der Vorschriften hilft, die optimale Lösung zu finden.

Zusammenfassung der rechtlichen Aspekte

Die Einhaltung baurechtlicher Vorgaben ist ein zentraler Schritt beim Bau eines Gartenhauses. Regionale Unterschiede, DIN-Normen und die korrekte Dokumentation des Aufbaus sind dabei entscheidend. Mit der richtigen Vorbereitung steht einem erfolgreichen Projekt nichts im Weg.

Technische Umsetzung: Baugrube ausheben und vorbereiten

Der Aushub der Baugrube ist ein entscheidender Schritt für ein stabiles Fundament. Dabei kommt es auf Genauigkeit und die richtige Technik an. Mit einer sorgfältigen Vorbereitung wird die Basis für ein langlebiges Projekt geschaffen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Zuerst wird die Fläche markiert, auf der die Baugrube entstehen soll. Mit einem Spaten oder einer Schaufel wird der Boden ausgehoben. Die Tiefe sollte mindestens 30 Zentimeter betragen, um eine stabile Basis zu gewährleisten.

Für größere Projekte kann eine Rüttelplatte verwendet werden. Sie verdichtet den Boden und sorgt für eine ebene Fläche. Eine Wasserwaage hilft, die Genauigkeit zu überprüfen.

Werkzeuge und Maschinen

Für den Aushub werden verschiedene Werkzeuge benötigt:

- Spaten oder Schaufel für kleinere Flächen

- Rüttelplatte für die Verdichtung

- Wasserwaage zur Kontrolle der Ebene

Bei größeren Projekten kann ein Minibagger eingesetzt werden. Dies spart Zeit und sorgt für präzise Ergebnisse.

Maße und Sicherheit

Die Baugrube sollte exakt den geplanten Maßen entsprechen. Eine zusätzliche Breite von 10 Zentimeter an jeder Wand verhindert spätere Probleme. Schalbretter stabilisieren den Aushub und sorgen für eine saubere Form.

Beim Einsatz von Maschinen ist Sicherheit wichtig. Schutzkleidung und eine klare Arbeitsweise minimieren Risiken.

| Werkzeug | Verwendung |

|---|---|

| Spaten | Kleinere Flächen ausheben |

| Rüttelplatte | Boden verdichten |

| Wasserwaage | Ebene Fläche prüfen |

Mit diesen Schritten ist die Baugrube optimal vorbereitet. Eine ebene und stabile Basis bildet die Grundlage für ein erfolgreiches Projekt.

Schichtenaufbau: Schotter, Splitt und Kiesschicht

Ein mehrstufiger Schichtenaufbau sorgt für Stabilität und Frostsicherheit. Dies ist besonders wichtig, um das Fundament eines Hauses langfristig zu schützen. Die Kombination aus Schotter, Splitt und Kiesschicht bildet die Basis für eine ebene und tragfähige Unterlage.

Die erste Schicht besteht aus Schotter. Dieser wird gleichmäßig verteilt und sorgfältig verdichtet. Die Schotterlage dient als stabiler Unterbau und verhindert Setzungen. Eine Höhe von 15 bis 20 Zentimetern ist ideal.

Darauf folgt die Splitt-Schicht. Sie gleicht Unebenheiten aus und sorgt für eine ebene Oberfläche. Die Verdichtung erfolgt mit einer Rüttelplatte. Diese Schicht ist etwa 10 Zentimeter hoch.

Die abschließende Kiesschicht bietet Frostsicherheit. Sie verhindert, dass Wasser unter dem Fundament stehen bleibt. Eine Höhe von 5 bis 10 Zentimetern reicht aus. Diese Schicht wird ebenfalls verdichtet.

Tipps für einen effizienten Aufwand:

- Verwenden Sie eine Rüttelplatte für die Verdichtung.

- Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten, um Ungenauigkeiten zu vermeiden.

- Kontrollieren Sie die Höhe jeder Schicht mit einer Wasserwaage.

Die DIN-Normen geben klare Vorgaben für den Schichtenaufbau. Sie gewährleisten die Stabilität und Langlebigkeit des Fundaments. Eine sorgfältige Planung spart Zeit und reduziert den Aufwand.

Zusammenfassend ist der Schichtenaufbau entscheidend für ein stabiles Haus. Schotter, Splitt und Kiesschicht bilden eine frostsichere Basis. Mit diesen Tipps gelingt die Umsetzung problemlos.

Fachgerechtes Verlegen der Pflastersteine

Das Verlegen von Pflastersteinen erfordert Präzision und die richtige Technik. Ein ebenes und stabiles Fundament ist das Ergebnis sorgfältiger Arbeit. Mit den passenden Werkzeugen und Methoden gelingt dies problemlos.

Empfohlene Materialien und Werkzeuge

Für das Verlegen der Pflastersteine werden spezielle Werkzeuge benötigt. Ein Gummihammer hilft, die Steine sanft in Position zu bringen. Eine Rüttelplatte verdichtet den Untergrund und sorgt für eine ebene Fläche.

Weitere wichtige Materialien sind:

- Pflastersteine in der gewünschten Größe und Farbe

- Sand oder Splitt als Unterlage

- Geotextilien zur Verhinderung von Unkrautbewuchs

Tipps zum Ausrichten und Verdichten

Das Ausrichten der Pflastersteine beginnt mit einer exakten Markierung der Fläche. Eine Wasserwaage hilft, die Steine gerade zu verlegen. Kleinere Anpassungen können mit dem Gummihammer vorgenommen werden.

Die Verdichtung erfolgt mit der Rüttelplatte. Sie sorgt dafür, dass die Steine fest im Untergrund verankert sind. Eine gleichmäßige Verteilung des Sandes oder Splitts ist dabei entscheidend.

Ein Punktfundament kann an bestimmten Stellen zusätzliche Stabilität bieten. Dies ist besonders bei größeren Flächen oder instabilen Böden sinnvoll.

Praktische Tipps:

- Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten, um Ungenauigkeiten zu vermeiden.

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Höhe der Steine mit einer Wasserwaage.

- Verwenden Sie Geotextilien, um langfristige Probleme zu verhindern.

Mit diesen Schritten entsteht ein dauerhaft stabiles Fundament fürs Gartenhaus. Die richtige Technik und sorgfältige Planung sind der Schlüssel zum Erfolg.

Tipps für die Stabilität und Langlebigkeit Ihres Gartenhauses

Die Stabilität und Langlebigkeit eines Gartenhauses hängen maßgeblich von der richtigen Fundamentwahl ab. Ein fundamentales Element dabei ist die Frostsicherung. Ohne sie kann es zu Rissen und Setzungen kommen, die die Struktur gefährden.

Warum Frostsicherung so wichtig ist

Frost kann das Fundament eines Gartenhauses erheblich beschädigen. Wenn Wasser im Boden gefriert, dehnt es sich aus und übt Druck auf das Fundament aus. Dies kann zu Rissen und Instabilität führen. Eine Frostsicherung verhindert solche Schäden und sorgt für eine dauerhafte Stabilität.

Vorteile eines Streifenfundaments

Ein Streifenfundament bietet eine effiziente Lösung für frostsichere Konstruktionen. Es besteht aus Betonstreifen, die unter den tragenden Wänden verlaufen. Diese Methode ist kostengünstig und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.

Vorteile eines Streifenfundaments:

- Geringerer Materialverbrauch

- Schnelle Umsetzung

- Gute Stabilität bei frostsicherem Aufbau

Die Rolle einer Fundamentplatte

Eine Fundamentplatte bietet maximale Stabilität und eignet sich besonders für größere Gartenhäuser. Sie verteilt das Gewicht gleichmäßig und verhindert Setzungen. Zusätzlich kann sie mit Dämmschichten versehen werden, um Frostschäden zu vermeiden.

Praktische Maßnahmen zur Frostsicherung

Um Frostschäden zu verhindern, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden:

- Einbau von Dämmschichten unter der Fundamentplatte

- Installation eines Drainagesystems zur Wasserableitung

- Verwendung von frostsicheren Materialien wie Schotter und Splitt

Regelmäßige Kontrolle und Wartung

Eine regelmäßige Überprüfung des Fundaments ist wichtig, um frühzeitig Probleme zu erkennen. Achten Sie auf Risse oder Setzungen und beheben Sie diese umgehend. Eine gut gewartete Fundamentplatte gewährleistet die Langlebigkeit Ihres Gartenhauses.

Vergleich der Methoden

| Methode | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|

| Streifenfundament | Kostengünstig, schnell umsetzbar | Begrenzte Tragfähigkeit |

| Fundamentplatte | Hohe Stabilität, frostsicher | Höherer Aufwand und Kosten |

Zusammenfassung der wichtigsten Empfehlungen

Ein frostsicheres Fundament ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit Ihres Gartenhauses. Ein Streifenfundament bietet eine kostengünstige Lösung, während eine Fundamentplatte maximale Stabilität gewährleistet. Durch zusätzliche Maßnahmen wie Dämmschichten und Drainagesysteme können Frostschäden effektiv verhindert werden.

Weitere nützliche Hinweise und Alternativkonzepte

Neben klassischen Fundamenten gibt es innovative Alternativen, die Zeit und Kosten sparen. Diese Lösungen sind besonders für kleinere Projekte wie Geräteschuppen oder flexible Aufbauten geeignet. Sie bieten nicht nur praktische Vorteile, sondern sind auch einfach umzusetzen.

Gehwegplatten als Fundamentlösung

Eine einfache und kostengünstige Möglichkeit ist die Verwendung von Gehwegplatten. Diese werden auf einer verdichteten Schicht aus Splitt verlegt und bieten eine ebene und stabile Oberfläche. Sie eignen sich besonders für leichte Konstruktionen und sind schnell installiert.

Schraubfundamente mit Metallkomponenten

Schraubfundamente sind eine flexible Alternative, die sich leicht anpassen lässt. Sie bestehen aus Metall und können einfach in den Boden gedreht werden. Diese Methode ist ideal für temporäre oder rückbaubare Konstruktionen.

Vorteile flexibler Aufbaumöglichkeiten

Flexible Lösungen wie Schraubfundamente oder Gehwegplatten bieten zahlreiche Vorteile:

- Einfache und schnelle Installation

- Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Untergründe

- Kostengünstige Umsetzung

Praxisnahe Beispiele

Ein Beispiel ist die Verwendung von Splitt als Unterlage für Gehwegplatten. Diese Kombination sorgt für eine ebene Fläche und verhindert das Absacken. Bei Schraubfundamenten wird das Metall direkt in den Boden gedreht, was eine stabile Basis schafft.

Zusammenfassung der Tipps

Bei der Wahl des Fundaments lohnt es sich, alternative Konzepte zu prüfen. Gehwegplatten, Schraubfundamente aus Metall und flexible Aufbaumöglichkeiten bieten praktische Lösungen für verschiedene Bedürfnisse. Mit der richtigen Planung gelingt der Aufbau problemlos.

Fazit

Die richtige Fundamentwahl ist der Schlüssel zur Langlebigkeit jeder Konstruktion. Ein stabiles Fundament sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern auch für die Belastung des gesamten Gebäudes. Die Beschaffenheit des Bodens und das Gewicht der Konstruktion spielen dabei eine zentrale Rolle.

Pflastersteine bieten eine flexible und optisch ansprechende Lösung, eignen sich jedoch eher für leichtere Materialien. Bei schwereren Konstruktionen ist eine Betonplatte oft die bessere Wahl. Alternativen wie Schraubfundamente oder Gehwegplatten können ebenfalls sinnvoll sein, insbesondere bei temporären Projekten.

Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit sind unerlässlich. Mit den richtigen Tipps und einer klaren Strategie gelingt die Umsetzung technisch einwandfrei und wirtschaftlich sinnvoll. Bei weiteren Fragen lohnt sich ein Blick in die detaillierten Informationen des Artikels.

FAQ

Kann man ein Gartenhaus auf Pflastersteinen bauen?

Ja, das ist möglich. Pflastersteine bieten eine stabile Unterlage, wenn sie fachgerecht verlegt und verdichtet werden. Allerdings eignen sie sich eher für kleinere und leichtere Gartenhäuser.

Welche Fundamentgröße ist für mein Gartenhaus geeignet?

Die Größe des Fundaments sollte mindestens der Grundfläche des Gartenhauses entsprechen. Ein Abstand von 5-10 cm zu den Wänden sorgt für zusätzliche Stabilität und Schutz.

Wie prüfe ich die Bodenbeschaffenheit für das Fundament?

Analysieren Sie den Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit. Eine Kiesschicht oder Schotter kann bei weichem Boden helfen, eine stabile Basis zu schaffen.

Welche Vor- und Nachteile haben Pflastersteine als Fundament?

Pflastersteine sind einfach zu verlegen und kostengünstig. Allerdings bieten sie weniger Stabilität bei schweren Belastungen im Vergleich zu Betonplatten oder Streifenfundamenten.

Welche Fundamentarten gibt es?

Zu den gängigen Arten zählen Betonplatten, Streifenfundamente und Punktfundamente. Jede Variante hat ihre Vorzüge, abhängig von Größe und Gewicht des Gartenhauses.

Gibt es Alternativen zu Betonfundamenten?

Ja, ein Kiesbett oder Wegeplatten können als Fundament dienen. Diese Optionen sind flexibler und einfacher zu installieren, bieten aber weniger Stabilität.

Was muss ich bei baurechtlichen Vorgaben beachten?

Informieren Sie sich über regionale Vorschriften. In einigen Gebieten sind Genehmigungen für Gartenhäuser oder Fundamente erforderlich.

Wie bereite ich die Baugrube für das Fundament vor?

Heben Sie die Grube aus und sorgen Sie für eine ebene Fläche. Werkzeuge wie Schaufeln und Rüttelplatten erleichtern die Arbeit.

Welche Schichten sind für ein stabiles Fundament notwendig?

Eine Schicht aus Schotter, Splitt und Kies bildet die Basis. Diese Schichten sorgen für Drainage und verhindern Setzungen.

Wie verlege ich Pflastersteine fachgerecht?

Verwenden Sie Werkzeuge wie Gummihammer und Wasserwaage. Verdichten Sie die Steine sorgfältig, um eine ebene und stabile Oberfläche zu schaffen.

Wie kann ich die Langlebigkeit meines Gartenhauses sicherstellen?

Achten Sie auf Frostsicherung und verwenden Sie hochwertige Materialien. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer.

Gibt es flexible Alternativen für Geräteschuppen?

Ja, mobile oder modulare Konzepte bieten einfache Aufbaumöglichkeiten und sind ideal für kleinere Gärten.